L'inferno di

Elfriede Lohse-Wächtler

(dall'antologia AA. VV., "Il male al cinema- Moovies Shadows and Lights", edizioni Lulu, Mostra

d'Arte Cinematografica di Venezia 2015)

clic sulla copertina per

ingrandire

Malgrado tutto quello attraverso cui sono passata sono abbastanza

stupida

da credere che la gente buona esista ancora.

Elfriede Lohse- Wächtler

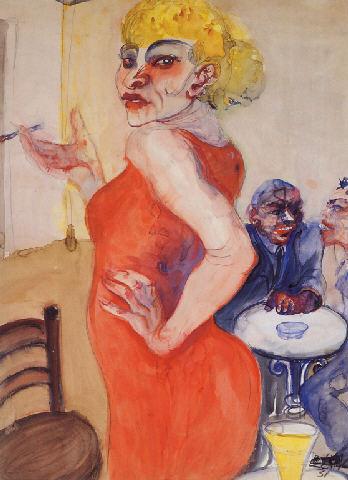

Elfriede Lohse-Wächtler, Lissy (1931)

Travagliata fu l'esistenza della pittrice di avanguardia Elfriede

Lohse-Wächtler, la cui vicenda personale, con la diagnosi di

“schizofrenia”, il ricovero, l'interdizione, la sterilizzazione forzata,

la morte, s’intersecò con la grande tragedia collettiva degli anni del

nazismo, passato di orrore e sacrificio che nessuna coscienza umana

dovrà mai dimenticare, evento drammatico in cui il Male prevalse in una

forma crudele e insensata: un’aberrante ideologia politica che spinse

uomini a costringere altri fratelli a perdere i lineamenti stessi

dell’umanità abbrutiti dall’odio e dalla persecuzione.

Elfriede nacque il 4 dicembre 1899 a Loebtau come Anna Frieda Wächtler

(fu lei, poi, a ribattezzarsi “Elfriede”), in una famiglia borghese. Suo

padre, Gustav Adolf, coltivava grandi speranze per la figlia, perciò

disapprovò la sua scelta “eccentrica” d’intraprendere la carriera

artistica.

Nonostante la sua opposizione, volitiva, intraprendente, desiderosa sin

da bambina di esprimersi creativamente, per studiare disegno nel 1915

Elfriede s’iscrisse all'Accademia d’Arte di Dresda (città, che insieme a

Monaco di Baviera e Hannover era, allora, in Germania fervido centro che

consentiva scambi e sviluppi creativi fra “Espressionismo” e “Dadaismo”

apportando notevoli contributi tedeschi alla rivoluzione artistica del

Novecento), ma poi cambiò corso di studi per impegnarsi nella grafica

applicata, in particolare nel batik

(termine derivante dalle parole indonesiane amba,

“scrivere”, e titik,

“punto, goccia”, col significato di ciò

che si disegna),

la

tecnica usata per colorare i tessuti

coprendo le zone che non si vogliono tinte.

In spirito d’indipendenza lasciò la casa paterna, tagliò corti i

capelli, indossò abiti maschili, iniziò a fumare la pipa in pubblico e

cominciò a tingere tessuti e a realizzare cartoline d’auguri litografate

per guadagnarsi da vivere e finanziarsi gli studi, che continuò sotto la

guida del professore d’arte, pittore, grafico e incisore, Oskar Georg

Erler.

Adottato lo pseudonimo maschile di Nikolaus Wächtler, Elfriede

frequentò le avanguardie artistiche del tempo, ebbe come amici il

pittore e incisore espressionista Conrad Felixmüller, membro del partito

comunista tedesco, e Otto Dix,

pure pittore e incisore, noto per le sue raffigurazioni spietate e

duramente realistiche della Repubblica di Weimar1

e della brutalità della guerra. Inoltre

aderì al “Dadaismo”, movimento nato

a Zurigo, nella Svizzera neutrale

della Prima guerra mondiale, e sviluppatosi tra il 1916 e

il 1920, che interessò

soprattutto l’arte, la letteratura e il teatro, i cui gli artisti

manifestavano la loro politica anti bellica con il rifiuto degli

standard artistici, attraverso opere che erano contro le convenzioni

dell'epoca, contro le ideologie politiche, contro la ragione e la

logica, contro l'arte stessa, proponendosi volutamente irrispettosi e

stravaganti, ricercando la totale libertà creativa, per la quale

utilizzavano tutti i materiali e le forme disponibili.

Fu in quegli anni che Elfriede maturò anche una coscienza politica e

sociale.

Sorprendendo tutti, nel 1921 sposò Kurt Lohse, un allievo d’arte

squattrinato, pittore e cantante lirico, che conduceva una vita

sregolata e che, mentre era sposato con lei, ebbe tre figli da un’altra

donna, motivi, questi, che la spinsero negli anni successivi a ripetute

separazioni.

Nel 1926 aderì all'Unione di Donne Artiste e Amici dell'Arte di Amburgo,

e nel 1928 partecipò a numerose mostre del movimento artistico

d’avanguardia

Neue Sachlichkeit

(“Nuova Oggettività”)

nato in Germania dopo la prima guerra mondiale,

riguardante soprattutto la pittura, che proponeva un rinnovato interesse

per la realtà, caratterizzato da un immaginario poco accomodante e

spesso grottesco, distorto, sconfinante nell’astratto pur mantenendosi

nel figurativismo, derivante dal dolore fisico o mentale di artisti che

avevano vissuto gli orrori della guerra, trascorrendo lunghi periodi in

ospedale e portando con sé nel dopoguerra le cicatrici dell’esperienza

vissuta. Di fronte al materialismo disinvolto della Repubblica di Weimar

e alla crescente minaccia del nazismo gli esponenti della “Nuova

oggettività” nelle loro tele mettevano in

ridicolo la corruzione della società contemporanea e lo spettro del

militarismo che aleggiava minaccioso sulla Germania degli anni ’20,

elaborando ritratti caratterizzati da volti con lineamenti

innaturalmente deformati e corpi contorti. Condannato dal nazismo come

arte degenerata, nel 1933 gli esponenti del movimento furono costretti a

rifugiarsi all’estero. Anni dopo una versione meno esasperata di questo

stile avrebbe, poi, svolto un ruolo importante nella nascita dell’

“Espressionismo astratto”, che si esaurì con la fine della Repubblica

di Weimar e con la presa del

potere da parte dei nazisti,

che consideravano questa corrente entartete Kunst,

“arte degenerata”,

espressione che, nella Germania del regime

nazista, indicava quelle

forme d'arte che riflettevano

valori o estetiche contrari

alle concezioni naziste, e non esaltavano o, addirittura, si opponevano,

ai valori ritenuti tipici della razza

ariana e delle sue tradizioni

culturali.

Allontanatasi da Kurt nel 1926, nonostante i successi iniziali Elfriede

cominciò a trovarsi in difficoltà economiche, tanto che poteva contare

sul sostegno sociale.

Lontana dagli amici che aveva in comune con Kurt, oppressa dalle

preoccupazioni economiche, la sua salute mentale cominciò a vacillare e

si palesarono i primi segni dei deliri paranoici che aumentarono finché,

nel 1929 ebbe un crollo psichico mentre si trovava ad Amburgo, dove

viveva, e fu ricoverata nell’ospedale psichiatrico di

Klein-Friedrichsberg.

Durante il ricovero, durato due mesi, dopo un iniziale periodo di apatia

Elfriede sviluppò un forte impulso creativo e riprese a disegnare e a

dipingere, creando

una serie di sessanta disegni,

schizzi a matita

e pastelli,

in cui rappresentava se stessa, la vita quotidiana nell’ospedale, il

giardino dell’ospedale, un paesaggio invernale,

i pazienti, soprattutto

sorprendenti ritratti di donne ricoverate, le “Teste di Friedrichsberg”,

entusiasmando i critici che, per la rappresentazione cruda, grottesca,

"brutta" (com'era tipico degli espressionisti tedeschi che deformavano

l'oggetto rappresentato) di personaggi colti in miseria e solitudine

morale, la paragonarono a Grosz, Kokoschka e Schiele.

Dopo il suo recupero, e la separazione definitiva da Kurt Lohse,

l'artista visse un periodo molto creativo, il

più felice della sua carriera artistica,

esponendo nel maggio del 1929 i suoi ritratti al “Kunstsalon Marie Kunde”,

a questa mostra seguirono altre esposizioni, e la realizzazione di

numerose opere, di fantasia,

dipinti del porto di Amburgo e degli

ambienti più squallidi della città, ritratti di

lavoratori e di prostitute

dei quartieri a luci rosse di Amburgo,

ed anche molti autoritratti. È

del 1931 il suo lavoro più noto, Lissy, il ritratto a tre quarti

di lunghezza di una prostituta bionda, pesantemente truccata,

caricaturale e quasi grottesca, che, una mano appoggiata su un fianco,

l’altra che stringe una sigaretta, guarda fisso lo spettatore. Secondo

alcuni critici quest’opera sarebbe un autoritratto che indicherebbe

l'identificazione dell'artista con le figure emarginate della malavita

di Amburgo.

Nonostante la partecipazione ad alcune mostre, il ricavato dalle vendite

delle sue opere e piccoli sussidi,

il successo fu di breve durata ed

Elfriede continuò a versare in condizioni di estrema povertà. A metà del

1931, a causa dei problemi economici e del crescente isolamento in cui

viveva, negli

anni in cui la Germania precipitava verso il nazismo, povera, senza

amici, fece ritorno a casa e affondò sempre più nel suo male.

Nel 1932,

su richiesta del padre, sgomento per le condizioni di quella figlia che

sentiva così estranea, con la quale sempre difficili erano stati i

rapporti, e convinto di affidarla a un luogo di giuste cure, Elfriede fu

ricoverata nell'ospedale psichiatrico di Arnsdorf, presso Dresda: qui le

fu diagnosticata la “schizofrenia”.

Ancora ottimista verso il suo futuro, Elfriede continuò a dipingere e a

scrivere ai suoi chiedendo di poter lasciare l’ospedale, ma il suo

destino era segnato, intrecciato al nazismo che, ormai, aveva mostrato

il suo vero volto, rivelando inequivocabilmente agli occhi del mondo la

sua natura violenta e aggressiva, assumendo Hitler tutte le cariche del

potere e trasformando la Germania, nell’arco di pochi mesi, in uno Stato

totalitario, abolendo il regime parlamentare, disciogliendo i sindacati

e le organizzazioni autonome dei lavoratori, dichiarando illegale e

perseguitando a morte l’opposizione, privando le donne del diritto di

voto, sopprimendo tutti i partiti, mettendo sotto ferreo controllo la

radio e il sistema scolastico, promulgando le prime leggi antisemite.

L’antisemitismo era uno dei principi cardine su cui si basava

l’ideologia hitleriana, secondo la quale, come espresso nel Mein

Kampf (“La mia battaglia”) da Adolf Hitler, bisognava salvaguardare

la purezza della razza ariana- assolutamente superiore, destinata da Dio

a dominare il mondo per il bene di tutti i popoli- eliminando qualunque

elemento “impuro”, soprattutto la razza semita, giudicata di natura

inferiore e accusata di voler trascinare il mondo intero verso la più

spaventosa corruzione. Si sviluppò, allora, con tutta la sua atroce

progressiva drammaticità attraverso una serie di leggi che tolsero agli

ebrei tedeschi i diritti civili e che condussero alla deportazione in

Germania di migliaia di uomini e donne (che venivano impegnati nei campi

di lavoro in sostituzione degli operai tedeschi in guerra),

all’eliminazione degli ebrei e degli oppositori al nazismo, alla

creazione di Lager in Polonia, in Germania e in altri Paesi,

campi di concentramento, poi diventati campi di sterminio, come

Auschwitz, Dachau, Mauthausen,

Ravensbrück,2

quest’ultimo esclusivamente femminile, voluto da Hitler per eliminare le

donne “non

conformi”, prigioniere politiche, prostitute, lesbiche, zingare,

disabili, che qui subivano le violenze più atroci che si possano

infliggere ad una donna: sterilizzazioni, aborti forzati e stupri.

In questi

Lager

la ferocia nazista condusse esseri umani incolpevoli all’abiezione,

all’avvilimento, alla prostrazione, nella carne e nello spirito, e

soppresse circa 14 milioni di uomini di cui 6 milioni di ebrei,

scrivendo la pagina più vergognosa della storia dell’umanità.

“La mia scienza pedagogica è dura. Il debole deve essere spazzato via.

Nei centri del mio nuovo Ordine verrà allevata una gioventù che

spaventerà il mondo. Io voglio una gioventù che compia grandi gesta,

dominatrice, ardita, terribile. Gioventù deve essere tutto questo. Essa

deve sopportare il dolore, non deve avere nulla di debole o di

effeminato. L’animale rapace, libero e dominatore, deve brillare anche

dai suoi occhi. Forte e bella voglio la mia gioventù. La farò istruire

in ogni esercizio fisico. Voglio una gioventù atletica. Questa è la

prima cosa e la più importante. Così distruggerò i millenni di

addomesticamento dell’umanità ed avrò di fronte a me il materiale

nobile, puro della natura e potrò creare cose nuove. Non voglio

un’educazione intellettuale. Il sapere mi rovina la gioventù. Al più le

lascio imparare quello per cui si sente portata seguendo il gioco dei

suoi istinti. ”3

Fra le politiche sociali razziste attuate dalla Germania

di Hitler, ossessionato dai canoni di purezza e bellezza derivategli dal

suo “sentirsi” artista, profondamente avverso all’handicap fisico e

mentale, e convinto che lo stato di debolezza della nazione dipendesse

all'esistenza di "elementi degenerati" che avevano compromesso la

purezza della popolazione e che, pertanto, dovevano essere eliminati il

prima possibile, incoraggiando, invece, la riproduzione dei forti e dei

razzialmente puri,

trovò spazio anche

un’altra malvagità, l’eugenetica nazista,

finalizzata al miglioramento della razza mediante la soppressione

delle persone considerate "vite di nessun valore" (Lebenunwertes

Leben in tedesco), dissidenti, omosessuali, deviati, ritardati,

malati di mente, ebrei, zingari, ecc., prima con la sterilizzazione

coatta, per impedire di riprodursi, in modo da non diffondere i propri

geni all'interno della popolazione, e poi con la morte.

Nel 1939 fu, così, avviato

da Hitler e dai suoi fedelissimi, il programma

“Aktion

T4”,

chiamato più semplicemente il "T4", che

mirava all'eliminazione dei bambini affetti da handicap fisici e

mentali, e

all'eutanasia di massa degli adulti disabili, e che s’interruppe,

ma solo formalmente, su pressione dell’opinione pubblica e della Chiesa,

nell’agosto del 1941.

Si calcola che, tra il 1939 e il 1945, furono sterminate dai nazisti

250.000 persone disabili, malati di mente, disabili fisici e quelli

ritenuti “ indegni della vita”.

In questo contesto Elfriede si avviò al drammatico epilogo della sua

esistenza.

Nel 1935, come consentito dalla legge per la prevenzione della prole

geneticamente difettosa contro chi era affetto da “tare ereditarie”,

dopo un suo primo rifiuto,

fu sottoposta a sterilizzazione forzata nella clinica di Dresda,

il cui vicedirettore era un fervente nazista, poi le

fu negata la libertà di lasciare la casa di cura.

Nel 1937 fu etichettata come autrice di arte degenerata e gran parte dei

suoi lavori furono confiscati o distrutti.

Oppressa dall’umiliazione subita della sterilizzazione Elfriede smise di

dipingere, eppure, anche se priva di cure adeguate, malnutrita e

sofferente, ancora sperava in un cambiamento positivo per la sua vita,

ma, giudicata “indegna di vita”,

venne deportata nell’ospedale regionale di Pirna-Sonnenstein (in realtà

un centro di sterminio

dove furono uccise circa 15000 persone)

e assassinata nel quadro del programma di eutanasia nazista

“Aktion

T4”

il 31 luglio del 1940, gasata insieme ad altre venti donne, anche se la

causa ufficiale della morte fu quella di "polmonite con scompenso

cardiaco nonostante tutti gli sforzi fatti dai medici per mantenere il

paziente in vita”.

Nell’ultimo suo quadro,

Leben (Vita), del 1936, aveva raffigurato una donna come

crocefissa, con la testa pendente all'indietro, un poppante con ali

d'angelo che vomita.

Un giorno Elfriede aveva scritto:

Malgrado tutto quello attraverso cui sono passata sono abbastanza

stupida da credere che la gente buona esista ancora.

In vita nelle mostre i suoi quadri, fra “Espressionismo” e “Nuova

oggettività”, furono esposti accanto a quelli di Paul Klee, Oskar

Kokoschka ed Emile Nolde, dopo la morte, formalmente cancellata,

svanirono nell'oblio. A

lungo dimenticata, le sue opere superstiti, magnifiche, straordinarie se

si pensa in quale inferno furono create (in condizioni di semipovertà,

crisi nervose e isolamento emotivo), principalmente conservate in

collezioni private e musei in Germania, paesaggi, scene portuali, fiori,

animali, ritratti (di donne, uomini, vecchi, coppie, in solitudine, in

bar o in interni di squallidi ritrovi), due raffigurazioni della mitica

danzatrice Salomè, autoritratti (con cappello, con sigaretta), dipinti,

disegni, pastelli, oli, acquarelli, litografie, in cui sfila un’umanità

dolente, personaggi ai margini della società presentati nella loro

verità, nella crudezza delle loro condizioni, senza mai essere

moralmente giudicati, sono state riscoperte dai critici e divulgate a

partire dal

1989 con una serie di iniziative, eventi e mostre. Da allora sono state

esposte a

Aschaffenburg, insieme ai lavori di altre artiste tedesche, ad

Amburgo, a Dresda, a Pirna (nel museo della città, nel

2003, si è tenuta la mostra "Elfriede Lohse-Wächtler ... Io solo so chi

sono"), al Museo Zeppelin di Friedrichshafen (nel 2008, "Elfriede

Lohse-Wächtler - Una vita tra arte e disperazione"),

ed è stata anche istituita una fondazione che porta il suo nome,

Förderkreis Elfriede Lohse- Wächtler, riguadagnando, così, Elfriede,

riconoscimento e fama.

Inoltre, in ricordo di questa geniale artista e sensibile donna dal

destino sventurato e tragico, desiderosa di libertà e indipendenza,

definita eccentrica perché fumava e portava i capelli corti (ma a quel

tempo conquistare spazi per una donna passava anche attraverso

l’adozione di atteggiamenti e comportamenti “maschili”), catalogata come

“artista degenerata” solo perché creativa diversamente dai canoni

artistici allora imposti, etichettata come “schizofrenica” per un crollo

nervoso, in più con amici comunisti (considerati nemici acerrimi dallo

Stato come chiunque avversasse il nazismo),

nel 1999 è stata posta una lapide presso l'ospedale di Arnsdorf e nel

2004 è stato dato il suo nome ad un roseto nell’area dell’ex ospedale

Friedrich Ber. E vi sono anche delle strade a lei intitolate, a

Pirna-Sonnenstein, ad Arnsdorf, nell'area dell'ex dell'ospedale

Friedrichsberg, e nel 2012, nel giardino delle donne, nel cimitero

Ohlsdorfer di Amburgo, è stata apposta una lapide che la ricorda quale

vittima della persecuzione nazista.

NOTE

1)Dal nome dalla città di Weimar,

dove si tenne un'assemblea nazionale per redigere una nuova costituzione dopo

la sconfitta tedesca nella prima

guerra mondiale, la

Repubblica di Weimar (Weimarer

Republik, in tedesco) è il regime politico della storia

della Germania che va dal 1919 al 1933.

2) Come

scrive la giornalista e scrittrice Sarah Helm, nel libro dal titolo

evocativo dell’opera di Primo Levi, Ravensbrück: If this is a woman,

“Se questa è una donna”, a Ravensbrück, campo di sterminio ignorato

dalla storia per un lunghissimo periodo, vennero uccise, asfissiate,

seimila donne.